Туризм. Отдых. Турфирмы. Гостиницы. Турбазы.

- Путеводитель по Сибири

Сибирь, Восточная Сибирь, Байкал

Самое интересное: Сибирь, обо, Саяны, Западная Сибирь, Эвенки, Восточная Сибирь, Хамар-Дабан, Республика Бурятия, Байкал, Прибайкалье, Иркутская область, Сагаалган, Ермак, тайга, степь, тундра.

География

Флора и фауна: Регионы:

Известные люди

Достопримечательности

История и культураИркутская область

Республика Бурятия

- Отдых на Байкале

Места отдыха: Листвянка, Ольхон, Север Байкала, Нилова Пустынь, Чивыркуйский залив, Малое Море, Хакусы, Иволгинский дацан, Бухта Ая, Бухта Аяя, Бурхан, Хобой, Бухта Зуун-Хагун, Горячинск, Гоуджекит, Котокель, Шумак.

Туры и круизы

Базы отдыха и турбазы: Пансионаты и санатории: Турфирмы и турагентства:

Транспорт - Гостиницы на Байкале

Бронировать гостиницу

Гостиницы:

Бронировать авиабилеты - Отдых за границей

- Форум

Обсуждение вопросов про туризм и отдых:

Страны и курорты

Туры и путешествия

Активный отдых

Отзывы о турфирмах

Отзывы о гостиницах

Отзывы о базах отдыха

Отзывы о cанаториях

Путеводитель

Населенные пункты

Турфирмы Иркутска

Гостиницы Иркутска

Базы отдыха, турбазы

Пансионаты, санатории

Карты

Путеводитель

Населенные пункты

Турфирмы Улан-Удэ

Гостиницы Улан-Удэ

Базы отдыха, турбазы

Пансионаты, санатории

Карты

Районы и территории:

Восточная Сибирь

Восточная Сибирь

Байкал

Хамар-Дабан

Иркутская область

Республика Бурятия

Поиск гостиницы

Гостиницы Иркутской области

Гостиницы Иркутска

Гостиницы Ангарска

Гостиницы на Байкале

Гостиницы на Ольхоне

Гостиницы в Листвянке

Гостиницы Бурятии

Поиск базы отдыха

Базы отдыха Иркутской области

Базы отдыха на Байкале

Базы отдыха на Малом Море

Базы отдыха на Ольхоне

Базы отдыха в Листвянке

Базы отдыха в бухте Песчаной

Базы отдыха Бурятии

08092011

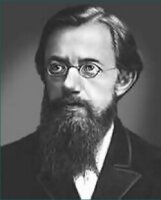

Гмелин И.Г.

Рубрика: Сибирь / Известные люди

Вам нравится?

да | нет

1

Если Вы обнаружили опечатку, ошибку или неточность, сообщите нам - выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Иоганн Георг Гмелин – натуралист, отчасти также физик и химик. Второй сын тюбингенского аптекаря, одного с ним имени, бывшего отличным знатоком не только своей специальности, но и химии, металлургии и пробирного искусства.

Иоганн Георг Гмелин – натуралист, отчасти также физик и химик. Второй сын тюбингенского аптекаря, одного с ним имени, бывшего отличным знатоком не только своей специальности, но и химии, металлургии и пробирного искусства. Иоганн Георг родился 12 августа 1709 года в Тюбингене. В университете того же города на медицинском факультете было получено им и высшее образование. Там же приобрел он и ученые степени, для получения которых им защищались диссертации в 1725 году и в 1727 году. Сделавшись, таким образом, доктором медицины, он в том же 1727 году отправился по совету Бюльфингера на свой счет в Петербург для того, чтобы по собственному желанию работать при Академии Наук.

Здесь первым его делом, по приезде в Петербург 30 августа, было деятельное участие в приведении в порядок Императорской кунсткамеры и натурального кабинета. Так, им был тогда составлен уцелевший до настоящего времени каталог минералогического музея Академии, которым позднее пользовался М. В. Ломоносов при составлении своего труда, изданного Академиею Наук. В то же время академик И. Х. Буксбаум избрал его своим помощником в деле издания «Centuriae plantarum» и при составлении ботанических статей для издаваемых Академией Commentariorum. Кроме этих занятий, он работал еще и над изучением произведений и явлений окружающей природы, совершая для этого экскурсии в окрестностях Петербурга и поездки в другие места.

Членом Академии в звании профессора химии и натуральной истории Гмелин сделался по предписанию президента Академии Блюментроста только с 22 января 1731 года. В следующем 1732 году ему уже было поручено произнесение речи в торжественном публичном заседании Академии Наук 2 февраля. Затем до второй половины 1733 года Гмелиным были прочтены в заседаниях Академии следующие мемуары, из которых удостоились появления в печати только первый и третий.

К начальному периоду учено-литературной деятельности Иоганн Георг относится также и его участие в популярно-научной литературе. Им были помещены в издаваемых Петербургскою Академиею Наук на русском и немецком языках «Примечаниях на Ведомости» следующие статьи: в 1731 году «О Алхимии», «О делании фарфора» и в 1733 году «О местах, огнь из себя выбрасывающих».

К начальному периоду учено-литературной деятельности Иоганн Георг относится также и его участие в популярно-научной литературе. Им были помещены в издаваемых Петербургскою Академиею Наук на русском и немецком языках «Примечаниях на Ведомости» следующие статьи: в 1731 году «О Алхимии», «О делании фарфора» и в 1733 году «О местах, огнь из себя выбрасывающих». Как натуралист Гмелин был избран Академиею Наук в число членов организуемой правительством в 1732 году экспедиции в Камчатку. Перед отъездом экспедиции из Петербурга Гмелин в заседании 3 июля 1733 года, прощаясь с Конференцией, передал ей на хранение свои труды.

Выехав из Петербурга 19 августа 1733 года и следуя по Волге от Твери до Казани и через Тобольск, Иртыш, Обь, Томь, Енисейск, Красноярск, Иркутск, Селенгинск, Ангару, Байкал, Китайскую границу, Нерчинск, Аргунь, опять Иркутск, путешественники достигли 11 сентября 1736 года Якутска. Здесь 8 ноября в доме, занимаемом Гмелиным, произошел пожар, при котором погибли все находившиеся у Гмелина вещи и в числе их оригиналы рисунков, уже посланных в Петербург, и, кроме них, около 100 новых, чучела зверей и птиц, образцы грибов, книги по естественным наукам, инструменты и рукописи.

Последние содержали в себе: «Историю стран забайкальских», «обсервации», которые Гмелин «чрез три года и больше о птицах, рыбах, четвероногих, змиях и мухах с прилежным старанием сочинил», описания грибов и, наконец, «Протокол или записная книга наша дорожная».

По получении от Гмелина донесения о происшедшем с ним несчастии Сенат и Академия немедленно выслали ему все нужные инструменты и книги. В Якутске исследователь оставался до осени 1737 года и затем провел зиму в Киренске. Весною 1738 года он приехал в Сибирь - Иркутск, из которого в августе отправился в Енисейск, где пробыл в течение года, воспользовавшись этим временем также для поездки в Мангазею или Туруханск. Далее, проведя зиму 1739 - 40 годов в Красноярске, он был в 1741 году в Томске и Таре.

24 июля 1742 года Гмелин получил, наконец, последовавший вследствие его усиленных ходатайств указ об освобождении его от поездки в Камчатку и о разрешении ему возвратиться в Петербург. Посетив после этого Тюмень, местности пограничные с Башкирией, Течинскую слободу, Краснослободск, Далматов монастырь, Верхнеяицкую крепость, Екатеринбург и Верхотурье, Иоганн Георг 16 февраля 1743 года возвратился в Петербург. Итак, в Камчатке, составлявшей главную цель экспедиции, он не был. Причинами его уклонения от этой цели были затруднения, создаваемые злоупотреблениями сибирских воевод и канцелярий, и ясно выраженное стремление начальника экспедиции Беринга обращаться с входящими в состав экспедиции академиками, как с подчиненными.

В состав переписки Гмелина с Академиею во время его путешествия входили иногда и присылаемые им в более или менее обработанном виде статьи. Из них более значительным был «Метеорологические наблюдения во время переезда от Твери до Казани с 27 сентября по 20 октября 1733 года и затем в начале 1734 года в Екатеринбурге и Тобольске».

После возвращения из Сибири главным предметом работ Иоганна Гмелина должны были стать, понятным образом, разработка привезенных из путешествия материалов и, как ее следствие, составление сочинений, из которых на первом месте стояла «Flora Sibirica».

Решив скоро после своего возвращения в Петербург оставить Россию, Гмелин 7 декабря 1744 года подал прошение об увольнении из Академии. Отпустить его, однако же, не хотели, и дело вследствие этого затягивалось. Потеряв надежду когда-нибудь добиться исполнения своего требования, основанного на заключенном с ним условии, Иоганн Георг решил подписать предложенный ему 1 июля 1747 года новый контракт, обязывающий его оставаться на действительной службе Академии еще 4 года, но разрешающий ему годовой отпуск. Этим последним условием Гмелин и воспользовался для того, чтобы отказаться от исполнения навязанного ему контракта. Отправившись в том же 1747 года в разрешенный ему отпуск, он назад не вернулся. На родине ученый был назначен в 1749 году ординарным профессором ботаники и химии в Тюбингенском университете. Он умер 20 мая 1755 года в Тюбингене. Более чем через сто лет после его смерти Петербургская Академия Наук издала часть его обширной переписки.

По материалам большой энциклопедии России

03 673

Интересное в Сибири, Иркутской области и Республике Бурятия:

Беринг В.И.

Беринг В.И.

Витус Ионассен Беринг – капитан-командор, известный исследователь северной части Тихого океана, именем которого назван Паллас П.С.

Паллас П.С.

Паллас Петр Симон - это один из наиболее выдающихся естествоиспытателей всех стран и времен. Родился он в Берлине 22 Георги И.Г.

Георги И.Г.

Георги Иоанн Готлиб - профессор Императорской Академии Наук по кафедре натуральной истории и химии, доктор медицины. Стеллер Г.В.

Стеллер Г.В.

Георг Вильгельм Стеллер – доктор, адъюнкт натуральной истории Петербургской академии наук, знаменитый Крашенинников С.П.

Крашенинников С.П.

Степан Петрович Крашенинников – профессор ботаники, адъюнкт Академии Наук. Родился 18 октября 1713 года, умер 12 Черский И.Д.

Черский И.Д.

Иван Дементьевич Черский – известный исследователь Сибири, геолог, палеонтолог, был по происхождению литвин, родился

Последние сообщения с форума

Отдых на Аршане, написал Natalia

Ответил BaikalGol, Отдых и размещение в гостевых домах п. Аршан, приглашаем: http://www.otdyh-v-...

Безенги, центральный Кавказ, горный поход. Отчет, написал olka30

Ответил vazonov11, классный отчет.

Кто в Иркутске качественно предлагает туры на Ольхон, написал Nudaurr

Ответил Веста, Ангара тур в Иркутске предлагает очень качественно и профессионально туры на Ольхон и не только! В июле отдыхали в отеле в Хоранцах вместе с друзьями...

Турбаза Шумак в Восточном Саяне, написал Vika

Ответил Марина, вика, а скажите пожалуйста, сколько стоит это удовольствие,как найти группу и где это лучше делать, может дадите какие нибудь ссылочки или адреса почт...

Приглашаю в Хакасию, написал choopi

Ответил choopi, Приглашаю в Хакасию. Акварельный мастер-класс + интересная туристическая программа, конные вылазки, сплав по реке Белый Июс, прогулки по горам и пещер...

Купить билеты до Хужира и Аршана теперь можно online, написал Юлия

Ответил Юлия, Автовокзал Иркутска запустил online сервис по продаже билетов на Ольхон (до поселка Хужир), а также до Аршана и Улан-Удэ. Купить билеты «Иркутск – по...

На Байкале пролив Малое море зарастает спирогирой, написал Saurm

Ответил Saurm, Научную экспедицию «за спирогирой» провели на Байкале ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук из Иркутска. В е...

Землетрясения на Байкале, написал LeoDD

Ответил LeoDD, 18 мая в 22.03 в Муйском районе Республики Бурятия произошло очередное землетрясение в Байкальском регионе, с магнитудой 3,4 балла между поселками Сев...

Вверх

По всем вопросам обращаться на travelsiberia@gmail.com

Использование любых материалов, размещенных на сайте, допускается только со ссылкой на сайт "Турпортал Байкал и Восточная Сибирь"

© 2009-2023 Travel-Siberia.Ru

По всем вопросам обращаться на travelsiberia@gmail.com

Использование любых материалов, размещенных на сайте, допускается только со ссылкой на сайт "Турпортал Байкал и Восточная Сибирь"