Туризм. Отдых. Турфирмы. Гостиницы. Турбазы.

- Путеводитель по Сибири

Сибирь, Восточная Сибирь, Байкал

Самое интересное: Сибирь, обо, Саяны, Западная Сибирь, Эвенки, Восточная Сибирь, Хамар-Дабан, Республика Бурятия, Байкал, Прибайкалье, Иркутская область, Сагаалган, Ермак, тайга, степь, тундра.

География

Флора и фауна: Регионы:

Известные люди

Достопримечательности

История и культураИркутская область

Республика Бурятия

- Отдых на Байкале

Места отдыха: Листвянка, Ольхон, Север Байкала, Нилова Пустынь, Чивыркуйский залив, Малое Море, Хакусы, Иволгинский дацан, Бухта Ая, Бухта Аяя, Бурхан, Хобой, Бухта Зуун-Хагун, Горячинск, Гоуджекит, Котокель, Шумак.

Туры и круизы

Базы отдыха и турбазы: Пансионаты и санатории: Турфирмы и турагентства:

Транспорт - Гостиницы на Байкале

Бронировать гостиницу

Гостиницы:

Бронировать авиабилеты - Отдых за границей

- Форум

Обсуждение вопросов про туризм и отдых:

Страны и курорты

Туры и путешествия

Активный отдых

Отзывы о турфирмах

Отзывы о гостиницах

Отзывы о базах отдыха

Отзывы о cанаториях

Путеводитель

Населенные пункты

Турфирмы Иркутска

Гостиницы Иркутска

Базы отдыха, турбазы

Пансионаты, санатории

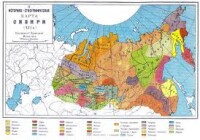

Карты

Путеводитель

Населенные пункты

Турфирмы Улан-Удэ

Гостиницы Улан-Удэ

Базы отдыха, турбазы

Пансионаты, санатории

Карты

Районы и территории:

Восточная Сибирь

Восточная Сибирь

Байкал

Хамар-Дабан

Иркутская область

Республика Бурятия

Поиск гостиницы

Гостиницы Иркутской области

Гостиницы Иркутска

Гостиницы Ангарска

Гостиницы на Байкале

Гостиницы на Ольхоне

Гостиницы в Листвянке

Гостиницы Бурятии

Поиск базы отдыха

Базы отдыха Иркутской области

Базы отдыха на Байкале

Базы отдыха на Малом Море

Базы отдыха на Ольхоне

Базы отдыха в Листвянке

Базы отдыха в бухте Песчаной

Базы отдыха Бурятии

Вам нравится?

да | нет

22

Если Вы обнаружили опечатку, ошибку или неточность, сообщите нам - выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Тайга - это более или менее густая в естественном состоянии, обыкновенно труднодоступная, хвойная чаща с болотистой почвой с буреломом и ветровалом. Северная граница Тайги совпадает с северною границею лесов. Южная граница проходит в Европейской части России от Финского залива на северо-восток к Сибири и Уралу, огибает его с юга и совпадает далее, в Сибири, с северной границей степей до реки Оби. Восточнее тайга захватывает горные пространства от Алтая, до Амура и Уссурийского края. Крайний северо-восток Сибири не имеет лесов. В Камчатке тайга занимает два небольших острова к северу от Петропавловска.

Тайга - это более или менее густая в естественном состоянии, обыкновенно труднодоступная, хвойная чаща с болотистой почвой с буреломом и ветровалом. Северная граница Тайги совпадает с северною границею лесов. Южная граница проходит в Европейской части России от Финского залива на северо-восток к Сибири и Уралу, огибает его с юга и совпадает далее, в Сибири, с северной границей степей до реки Оби. Восточнее тайга захватывает горные пространства от Алтая, до Амура и Уссурийского края. Крайний северо-восток Сибири не имеет лесов. В Камчатке тайга занимает два небольших острова к северу от Петропавловска.Главнейшие древесные породы тайги в Европейской России: ель, европейская и сибирская сосна, лиственница, пихта, кедр. В Сибири те же породы, за исключением европейской ели. В Восточной Сибири господствует лиственница даурская, а высоко на горах кедровый сланец. В тайге Дальнего Востока появляются новые хвойные: пихты, аянская ель, маньчжурский кедр, а на Сахалине – тис. В Европейской России тайга переходит на юг в хвойные леса с примесью крупно-лиственных пород дуба и прочих, которые во всей Сибири отсутствуют, но появляются вновь на Амуре. В тайге Сибири имеются из лиственных пород только береза, осина, рябина, черемуха, ольха и ивы. Из крупно-лиственных пород в тайге попадается только липа, причем лишь в европейской тайге и иногда – в Западной Сибири до реки Енисея. Довольно крупный остров липы имеется на Алтае, по западному склону Кузнецкого Алатау.

Относительно недавно, до середины 90-х годов XIX века таежные и урманные пространства Сибири были совершенно не исследованы и считались непригодными для заселения и, в частности, для земледельческой колонизации. Предполагалось, что тайга и урманы Сибири состоят более или менее из гористых или болотистых пространств, покрытых дремучим лесом. Считалось, что эти земли Сибири неудобны для земледелия как по почвенным и климатическим условиям - крайняя суровость климата, избыток влаги, так и по трудности расчистки леса под угодья и по тем разнообразным лишениям и затруднениям, которые пришлось бы претерпевать колонизаторам.

Было известно о существовании среди таежных пространств более или менее многочисленных хозяйств. Предполагалось, что эти хозяйства, как по своеобразному подбору населения, так и по роду его занятий, здесь преобладало звероловство, рыболовство, орешный промысел и нередко разные нелегальные источники существования не могут рассматриваться как пионеры земледельческой колонизации.

Делавшиеся иногда попытки отвода земель под заселение по окраинам тайги почти всегда оканчивались неудачей: либо участки не заселялись, либо водворившиеся на них переселенцы переходили на более удобные места. На вопрос о заселении таежных пространств было обращено серьезное внимание только в 1893 – 1895 годах, когда вообще мероприятия по заселению Сибири были поставлены более широко. Было признано невозможным оставить без внимания такие огромные земельные пространства, какие представляет собою тайга Сибири.

Делавшиеся иногда попытки отвода земель под заселение по окраинам тайги почти всегда оканчивались неудачей: либо участки не заселялись, либо водворившиеся на них переселенцы переходили на более удобные места. На вопрос о заселении таежных пространств было обращено серьезное внимание только в 1893 – 1895 годах, когда вообще мероприятия по заселению Сибири были поставлены более широко. Было признано невозможным оставить без внимания такие огромные земельные пространства, какие представляет собою тайга Сибири. С одной стороны, уже в этот период предвиделось скорое истощение запаса свободных земель в колонизуемых уже районах Сибири. Поэтому представлялось необходимым подумать об открытии для заселения новых колонизационных районов. С другой стороны, прореживание тайги признавалось нужным и ввиду улучшения климатических условий ближайших к тайге заселенных районов, для которых соседство с данной природной зоной создавало существенные неудобства с точки зрения обитания и сельского хозяйства.

Колонизация таежных пространств продолжалась, однако, казаться невозможной. Поэтому к заселению тайги предполагалось привлечь наиболее энергичных людей из среды сибирских старожилов или переселенцев из северных губерний. Привлекали их к водворению в тайгу Сибири разнообразными льготами. Заинтересовывали, большим простором в землепользовании по сравнению с тем, каким располагали переселенцы, водворяемые в Сибири при обычных условиях.

27 апреля 1896 года выходит специальный закон, по которому таежные пространства Сибири подвергаются специальному исследованию. В результате этого исследования определяются те леса, которые должны войти в состав казенных лесных дач, и выясняются участки, наиболее пригодные для земледельческой колонизации. После утверждения общих границ исследованного пространства и определения ограничений в расположении лесных дач, остальные пространства открывались для свободного заселения Сибири.

В течение 1897–1900 годов исследования таежных пространств Сибири, сопровождаемые некоторыми инструментальными работами, были произведены на пространстве до 10 миллионов гектар. В том числе исследовали около одной трети территорий в западносибирских губерниях, остальное – в Иркутской и Енисейской губерниях. Для вольной колонизации эти исследования еще не давали положительных результатов.

Но в тоже время эти исследования имели огромное значение, так как свидетельствовали об ошибочности прежних представлений о тайге и урманах. Выяснилось, что благодаря разновременным громадным пожарам первобытные таежные леса Сибири выгорели на значительных пространствах, которые превратились в так называемые "гари" и "елани" – площади, покрытые березовым и осиновым редколесьем или даже вовсе безлесные. Эти пространства более или менее легкодоступные для освоения.

Почвенные условия во многих местах Сибири достаточно благоприятны для земледелия. Такие препятствия как избыток влаги и суровость климата Сибири, в значительной мере устраняются под влиянием заселения и культуры. Ввиду этого во многих таежных районах были открыты работы по образованию переселенческих участков, которые давали очень удовлетворительные в общем результаты. После колонизация проникла довольно далеко вперед – в так называемые Tapскиe урманы, к северу от Иртыша, по его притокам рек Ую, Тую и Шишу, в Томско-Чулымскую и Маринско-Чулымскую тайгу Томской губернии, в таежные пространства по рекам Мане, Бирюсе и некоторым другим в Енисейской губернию.

Почвенные условия во многих местах Сибири достаточно благоприятны для земледелия. Такие препятствия как избыток влаги и суровость климата Сибири, в значительной мере устраняются под влиянием заселения и культуры. Ввиду этого во многих таежных районах были открыты работы по образованию переселенческих участков, которые давали очень удовлетворительные в общем результаты. После колонизация проникла довольно далеко вперед – в так называемые Tapскиe урманы, к северу от Иртыша, по его притокам рек Ую, Тую и Шишу, в Томско-Чулымскую и Маринско-Чулымскую тайгу Томской губернии, в таежные пространства по рекам Мане, Бирюсе и некоторым другим в Енисейской губернию. Освоение Сибири было очень важным процессом, так как в настоящее время эти земли весьма востребованы в связи с истощением запаса свободных земель в европейской части России.

По материалам Большой Энциклопедии России

133 936

Интересное в Сибири, Иркутской области и Республике Бурятия:

Флора юга России

Флора юга России

Во флоре южной зоны России выделяют 4 области. Область среднеазиатских пустынь занимает все низменности Туркестана, Флора Юга

Флора Юга

Во флоре Юга выделяют 4 областей. Область среднеазиатских пустынь занимает все низменности Туркестана, большей части Флора Севера

Флора Севера

Во флоре Севера можно выделить три области: арктическо-альпийская область, область северных лесов и область степей. Тундра

Тундра

К тундре относятся лежащие за северными пределами лесной растительности пространства с вечномерзлой почвой, не Лес

Лес

Леса, под этим названием подразумевают более или менее значительное пространство, заросшее деревьями, и всю ту Флора Сибири

Флора Сибири

Во флоре северной зоны можно выделить три области: арктическо-альпийская область, область северных лесов и область

Тайга, комментарии:

Последние сообщения с форума

Отдых на Аршане, написал Natalia

Ответил BaikalGol, Отдых и размещение в гостевых домах п. Аршан, приглашаем: http://www.otdyh-v-...

Безенги, центральный Кавказ, горный поход. Отчет, написал olka30

Ответил vazonov11, классный отчет.

Кто в Иркутске качественно предлагает туры на Ольхон, написал Nudaurr

Ответил Веста, Ангара тур в Иркутске предлагает очень качественно и профессионально туры на Ольхон и не только! В июле отдыхали в отеле в Хоранцах вместе с друзьями...

Турбаза Шумак в Восточном Саяне, написал Vika

Ответил Марина, вика, а скажите пожалуйста, сколько стоит это удовольствие,как найти группу и где это лучше делать, может дадите какие нибудь ссылочки или адреса почт...

Приглашаю в Хакасию, написал choopi

Ответил choopi, Приглашаю в Хакасию. Акварельный мастер-класс + интересная туристическая программа, конные вылазки, сплав по реке Белый Июс, прогулки по горам и пещер...

Купить билеты до Хужира и Аршана теперь можно online, написал Юлия

Ответил Юлия, Автовокзал Иркутска запустил online сервис по продаже билетов на Ольхон (до поселка Хужир), а также до Аршана и Улан-Удэ. Купить билеты «Иркутск – по...

На Байкале пролив Малое море зарастает спирогирой, написал Saurm

Ответил Saurm, Научную экспедицию «за спирогирой» провели на Байкале ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук из Иркутска. В е...

Землетрясения на Байкале, написал LeoDD

Ответил LeoDD, 18 мая в 22.03 в Муйском районе Республики Бурятия произошло очередное землетрясение в Байкальском регионе, с магнитудой 3,4 балла между поселками Сев...

Вверх

По всем вопросам обращаться на travelsiberia@gmail.com

Использование любых материалов, размещенных на сайте, допускается только со ссылкой на сайт "Турпортал Байкал и Восточная Сибирь"

© 2009-2023 Travel-Siberia.Ru

По всем вопросам обращаться на travelsiberia@gmail.com

Использование любых материалов, размещенных на сайте, допускается только со ссылкой на сайт "Турпортал Байкал и Восточная Сибирь"