Туризм. Отдых. Турфирмы. Гостиницы. Турбазы.

- Путеводитель по Сибири

Сибирь, Восточная Сибирь, Байкал

Самое интересное: Сибирь, обо, Саяны, Западная Сибирь, Эвенки, Восточная Сибирь, Хамар-Дабан, Республика Бурятия, Байкал, Прибайкалье, Иркутская область, Сагаалган, Ермак, тайга, степь, тундра.

География

Флора и фауна: Регионы:

Известные люди

Достопримечательности

История и культураИркутская область

Республика Бурятия

- Отдых на Байкале

Места отдыха: Листвянка, Ольхон, Север Байкала, Нилова Пустынь, Чивыркуйский залив, Малое Море, Хакусы, Иволгинский дацан, Бухта Ая, Бухта Аяя, Бурхан, Хобой, Бухта Зуун-Хагун, Горячинск, Гоуджекит, Котокель, Шумак.

Туры и круизы

Базы отдыха и турбазы: Пансионаты и санатории: Турфирмы и турагентства:

Транспорт - Гостиницы на Байкале

Бронировать гостиницу

Гостиницы:

Бронировать авиабилеты - Отдых за границей

- Форум

Обсуждение вопросов про туризм и отдых:

Страны и курорты

Туры и путешествия

Активный отдых

Отзывы о турфирмах

Отзывы о гостиницах

Отзывы о базах отдыха

Отзывы о cанаториях

Путеводитель

Населенные пункты

Турфирмы Иркутска

Гостиницы Иркутска

Базы отдыха, турбазы

Пансионаты, санатории

Карты

Путеводитель

Населенные пункты

Турфирмы Улан-Удэ

Гостиницы Улан-Удэ

Базы отдыха, турбазы

Пансионаты, санатории

Карты

Районы и территории:

Восточная Сибирь

Восточная Сибирь

Байкал

Хамар-Дабан

Иркутская область

Республика Бурятия

Поиск гостиницы

Гостиницы Иркутской области

Гостиницы Иркутска

Гостиницы Ангарска

Гостиницы на Байкале

Гостиницы на Ольхоне

Гостиницы в Листвянке

Гостиницы Бурятии

Поиск базы отдыха

Базы отдыха Иркутской области

Базы отдыха на Байкале

Базы отдыха на Малом Море

Базы отдыха на Ольхоне

Базы отдыха в Листвянке

Базы отдыха в бухте Песчаной

Базы отдыха Бурятии

03092009

Прибайкалье

Рубрика: Сибирь / Восточная Сибирь / Байкал / География / Достопримечательности

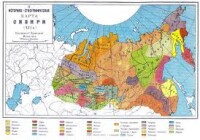

Прибайкалье на карте Байкала

Вам нравится?

да | нет

4

Если Вы обнаружили опечатку, ошибку или неточность, сообщите нам - выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Иркутская область появилась на карте Сибири и России сравнительно недавно, в 1937 году. Но это лишь формальная дата и формальное событие. Исторический путь, который прошла Иркутская губерния, гораздо больше, чем время существования Иркутской области.

Иркутская область появилась на карте Сибири и России сравнительно недавно, в 1937 году. Но это лишь формальная дата и формальное событие. Исторический путь, который прошла Иркутская губерния, гораздо больше, чем время существования Иркутской области. В 16 и 17 веках предки сегодняшних сибиряков совершили настоящий подвиг. Был сделан фантастический прорыв в освоении восточных окраин России - Сибири. Русские люди сумели всего лишь за какие-то два-три столетия превратить этот суровый край в мощный экономический, военный и политический оплот Российского государства на востоке континента.

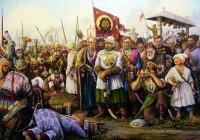

Русские люди давно знали о существовании Сибири. Для новгородцев 17 века выражение пойти за Камень - Урал означало поход в Сибирь. Неугомонных землепроходцев Сибири привлекали богатые пушные и рыбные промыслы, возможность меновой торговли с местными жителями. Однако решающим событием в присоединении Западной Сибири к русскому государству стал поход Ермака в 1582 году. Значение для России подвига, который совершил этот человек и его казаки трудно переоценить. Исторические документы называют нам имена его соратников атаманов - участников героического "Сибирского взятия": Ивана Кольцо, Никиту Пана, Савву Болдыря.

Сибирский поход стал результатом объединенных усилий государственной власти в лице Ивана Грозного, промышленников Строгановых, самого Ермака и его казаков. После постройки городов Тюмени - 1586, Тобольска - 1587, Туринска - 1600 и Томска - 1604 возникла новая геополитическая ситуация. Был создан плацдарм для продвижения русских острогов в Восточную Сибирь, к Енисею, Байкалу заложена основа будущей азиатской России.

Продвижение русских на восток являлось выражением общеевропейских колонизационных движений. Рождающимся нациям было тесно в прежних границах. И не случайно по времени оно совпадало с основанием англосаксами первых европейских колоний на североамериканском континенте.

Движение России на восток Сибири было неодолимым. Сразу же после основания в 1619 году Енисейского острога первые русские отряды вышли к устью Ангары, откуда открывался прямой путь в Прибайкалье. Первопроходцев давно привлекали слухи о многолюдности, обширности и богатстве этой земли, в центре которой лежало таинственное "священное море".

Наверное, именно это событие стало точкой отсчета в истории Иркутской губернии. Освоение "земли братов" – Прибайкалья, начинается с 20-х годов 17 века, всего лишь через три десятка лет после похода Ермака.

В донесении на имя царя атаман Максим Перфильев писал, что "брацкая земля" многолюдна, богата соболями, бобрами и скотом, "и бухарских товаров много, и серебра... много, а коней и коров, и овец, и верблюдов бесчисленно..."

Появление русских в "брацкой земле" сразу приобрело драматический характер. Сложившаяся здесь сложная межплеменная ситуация определила неоднозначное отношение бурят к пришельцам. С одной стороны, они стремились к миру и союзу с русскими, так как надеялись найти в них защиту от монголов, с другой - бурятская родоплеменная верхушка боялась потерять своих данников... живших в верховьях Енисея.

Колонизация Прибайкалья проходила вначале как охват возможно большего пространства. У небольших казачьих отрядов хватало сил, чтобы застолбить огромные территории Сибири. Однако отряды эти были малочисленны. Их возможности для экономической интеграции, которыми располагал феодальный способ производства, оказались крайне ограниченными. Поэтому поначалу экономически осваивались лишь небольшие, сравнительно территории.

С появлением русских на Байкале и в Прибайкалье началась перестройка общественного разделения труда, рост экономического общения. Сюда проникли товарно-денежные отношения. Эти процессы оказали огромное влияние на социальную структуру туземного общества, на его политическую организацию. Они коренным образом изменили характер международных отношений в регионе.

С появлением русских на Байкале и в Прибайкалье началась перестройка общественного разделения труда, рост экономического общения. Сюда проникли товарно-денежные отношения. Эти процессы оказали огромное влияние на социальную структуру туземного общества, на его политическую организацию. Они коренным образом изменили характер международных отношений в регионе. Форпостами колонизации Сибири стали остроги. Первые русские поселения появились в Прибайкалье в начале 30-х годов. Места для их строительства выбирались не случайно. Огромные территории Сибири, кажущиеся на первый взгляд незаселенными, были уже освоены и обустроены местными народами. Но это мироустройство представляло иной тип, отличный от сложившегося в России. Существовал огромный разрыв в формационном развитии Российского государства и туземных народностей Байкала и Прибайкалья. Именно поэтому чрезвычайно большое внимание уделялось выбору местоположения будущего крепостного сооружения. Учитывалась политическая обстановка, топографические условия, пересечение сухопутных и водных торговых путей, факторы, обеспечивающие защищенность острога в военно-оборонительном отношении.

Первым был поставлен в 1630 году Илимский острог, ставший с 1647 года центром самостоятельного Илимского воеводства. В середине 17 века он представлял собой укрепление площадью 264 на 85 метров с восемью башнями. Самой высокой из них 17 метров была Спасская башня. В Илимске насчитывалось не менее 40 ремесленников, работавших на рынок. Под защитой крепостных стен проживало 120 семей русских землевладельцев. Острог находился на стратегически важном "Ленском волоке". Через него в бассейн реки Лены шли торговые караваны из Монголии и Китая.

Трагические события сопровождали основание Братского острога - 1632 год, который не раз сжигался бурятскими племенами. Лишь в 1647 году Иван Похабов основательно укрепил крепость. Там были выстроены "хоромы" для приказчиков, приказная изба, амбары, баня, поварня, изба для казаков. Все это делалось не случайно. Именно через Братский острог пути вели в Якутию, Забайкалье, Монголию, Китай. В 1653 году сын боярский Д. Фирсов перенес Братский острог на новое место. Встал он "за рекою Окой на устье в самых угожих местах". Уже через год возле острога были поселены пашенные крестьяне.

Энергии и предприимчивости боярского сына можно позавидовать. Следующим шагом было основание тем же Д. Фирсовым в июне 1654 года Балаганского острога. Здесь вскоре также была заведена пашня, а затем образовался важный для Восточной Сибири центр железоделательного производства.

В 1630 году был заложен Никольский погост, переименованный в 1655 году в Киренский острог, Ерофей Хабаров построил там соляную варницу, а вскоре в Киренске были заведены ярмарка и таможня.

Первопроходцы Сибири были не только предприимчивы, но и любознательны. Честь составления первых письменных сведений о озере Байкал и острове Ольхон принадлежит енисейскому пятидесятнику Курбату Афанасьевичу Иванову, который в 1641-42 годах составил чертежи "Байкалу и Байкалу падучим рекам".

Первопроходцы Сибири были не только предприимчивы, но и любознательны. Честь составления первых письменных сведений о озере Байкал и острове Ольхон принадлежит енисейскому пятидесятнику Курбату Афанасьевичу Иванову, который в 1641-42 годах составил чертежи "Байкалу и Байкалу падучим рекам". Неоценим вклад в историю Сибири и России первых землепроходцев Восточной Сибири: сынов боярских и атаманов И.А. Галкина, П.И. Бекетова, К.А. Иванова, В.И. Колесникова, отца и сына Ивана и Якова Похабовых, Максима и Ивана Перфильевых и многих, многих других. В их отрядах рядом с казаками и служилыми людьми шли нередко православные священники. Они исполняли церковные службы и обряды, а при необходимости строили, воевали, поднимали сибирскую целину.

С продвижением русских на Байкал и в Прибайкалье стала развиваться земледельческая культура, которую местные бурятские племена заимствовали как совершенно новое занятие. Наличие пашенных земель сделало Братский, Илимский, Иркутский остроги центрами земледелия. Они кормили хлебом огромный край. Местными аграрными центрами стали Верхоленский, Усть-Кутский, Киренский, Илимский, Чечуйский и Тункинский остроги. В 40-х годах 17 века русские пашни появились даже в районе северных рек Сибири - Олекмы и Витима.

Наличие полезных ископаемых в Сибири дало возможность развиваться промышленности. В землях Братского и Илимского острогов была обнаружена железная руда. Это способствовало развитию железоделательного и кузнечного производства в Сибири. Кроме того, в землях Илимского, Иркутского и Усть-Кутского острогов нашли соль, наладили ее добычу. В окрестностях Удинского острога - современный Нижнеудинск обнаружилась слюда.

В конце 17 века в Прибайкалье насчитывалось около 1000 крестьян. Остроги, находившиеся в местах, удобных для земледелия или богатых пушниной и природными ископаемыми Сибири, довольно быстро стали превращаться в экономически развитые центры. Остроги были не только форпостами колонизации края, но и символами военного могущества России. Они символизировали стабильность русского присутствия в регионе. В острогах были возведены православные храмы. Не всегда идущие в неведомую Сибирь казаки в своих действиях руководствовались правилами христианской морали, но жить без церкви русский человек не мог. Именно поэтому первые шаги Русской Православной Церкви стали важнейшим социально-культурным событием на Байкале и в Прибайкалье конца 17 начала 18 веков.

028 343

Интересное в Сибири, Иркутской области и Республике Бурятия:

Освоение Северо-Байкальского района

Освоение Северо-Байкальского района

Освоение Забайкалья началось в 1638 году. Огромная и богатая территория Восточной Сибири становится собственностью Острог

Острог

Село Острог Республики Бурятия одно из старейших сел Прибайкалья. Основано в середине 17 века, первоначально это была Освоение Сибири

Освоение Сибири

По мере складывания и укрепления Российского централизованного государства происходило расширение его территории - Итанцинский острог

Итанцинский острог

Итанцинский острог - одно из первых упоминаний прибайкальских селений в документах – челобитная казачьего десятника История Бурятии

История Бурятии

Буряты - одна из самых многочисленных народностей, населяющих территорию Сибири. По мнению академика А. П. Окладникова, Предания Восточной Сибири

Предания Восточной Сибири

Древние обитатели Витимского плоскогорья Может, тысяча лет прошло, как в тех местах - в Кедровке - баргуты жили.

Последние сообщения с форума

Отдых на Аршане, написал Natalia

Ответил BaikalGol, Отдых и размещение в гостевых домах п. Аршан, приглашаем: http://www.otdyh-v-...

Безенги, центральный Кавказ, горный поход. Отчет, написал olka30

Ответил vazonov11, классный отчет.

Кто в Иркутске качественно предлагает туры на Ольхон, написал Nudaurr

Ответил Веста, Ангара тур в Иркутске предлагает очень качественно и профессионально туры на Ольхон и не только! В июле отдыхали в отеле в Хоранцах вместе с друзьями...

Турбаза Шумак в Восточном Саяне, написал Vika

Ответил Марина, вика, а скажите пожалуйста, сколько стоит это удовольствие,как найти группу и где это лучше делать, может дадите какие нибудь ссылочки или адреса почт...

Приглашаю в Хакасию, написал choopi

Ответил choopi, Приглашаю в Хакасию. Акварельный мастер-класс + интересная туристическая программа, конные вылазки, сплав по реке Белый Июс, прогулки по горам и пещер...

Купить билеты до Хужира и Аршана теперь можно online, написал Юлия

Ответил Юлия, Автовокзал Иркутска запустил online сервис по продаже билетов на Ольхон (до поселка Хужир), а также до Аршана и Улан-Удэ. Купить билеты «Иркутск – по...

На Байкале пролив Малое море зарастает спирогирой, написал Saurm

Ответил Saurm, Научную экспедицию «за спирогирой» провели на Байкале ученые Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук из Иркутска. В е...

Землетрясения на Байкале, написал LeoDD

Ответил LeoDD, 18 мая в 22.03 в Муйском районе Республики Бурятия произошло очередное землетрясение в Байкальском регионе, с магнитудой 3,4 балла между поселками Сев...

Вверх

По всем вопросам обращаться на travelsiberia@gmail.com

Использование любых материалов, размещенных на сайте, допускается только со ссылкой на сайт "Турпортал Байкал и Восточная Сибирь"

© 2009-2023 Travel-Siberia.Ru

По всем вопросам обращаться на travelsiberia@gmail.com

Использование любых материалов, размещенных на сайте, допускается только со ссылкой на сайт "Турпортал Байкал и Восточная Сибирь"